読書体験が救いになるとき

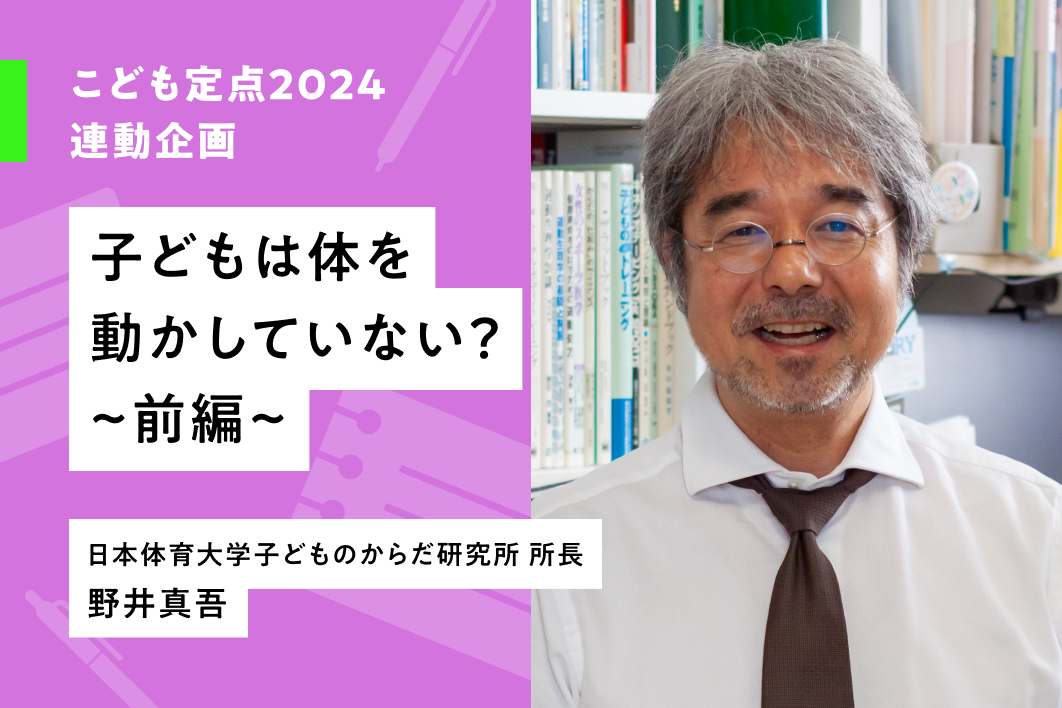

作家・平野啓一郎さんに聞く

子ども時代の文学との出会い、心の支えとしての読書について、 そして、親として今考えること。 作家・平野啓一郎さんにお話をうかがいました。

子どものとき、文学に救われた

平野さんの作品は、「愛とは何か」というような人間の根源的で普遍的な問題を扱っているように感じます。私自身、近作『マチネの終わりに』や『ある男』を読んで、楽しみながらもとても深い問題に触れることができて、すごくファンになってしまいました。

多くの人がいろんな悩みを抱えていますけど、たいていは日常生活の中から受け取る悩みですよね。でも、そうやって現実から問題を引き受けるにも関わらず、必ずしもその現実生活の中に答えがあるわけじゃない。僕自身、10代の頃すごく悩んでいて、自分はとても孤独だと感じていました。というのも僕が一歳のときに父が病気で急死して、死ということを強く意識するようになりました。でも、自分が感じていることをまだ上手く言葉にできないし、日常の中で話す相手もいなかった。友達と遊んでいるだけでは満たされないものがあったんです。そんなときに文学は、「僕が感じていることはこういうことなんだ!」と言語化してくれたし、そうやって言語化してくれるものだという発見があった。孤独に悩んでいたけれど、自分だけが感じていたことじゃなかったんだと、他者と共有可能な問題として社会化されたんです。

平野さんの場合は、子どものときに文学との決定的な出会いがあったのですね。

そういう体験の力が文学にはあると思うんですよね。普通の問題であれば飲み屋に行って友達と話して解決できたりするかもしれない。でも、日常の中で上手く場所を得ないような話題がある。なんで人を殺しちゃいけないのか。なんで人は死ぬのか。身内が亡くなったのに全く悲しく感じない自分ってなんなのか、とか。人間が日常生活の中でなかなか解決しようがない問題を考えるときに、やっぱり文学の言葉が力を持つし、それこそが文学の存在意義としてアピールできるところだと思うんです。

トラウマ説にとらわれる若者たち

『マチネの終わり』では、未来が常に過去を変えているというテーマがありましたよね。過去にこういうことがあって生きづらい、先に進めないと悩んでいる人にとっては、考え方を変えるきっかけになるし、前へ一歩踏み出す勇気をくれる作品なんじゃないかと感じました。ラブストーリーでありながら哲学書のようでもあり。

フロイトのトラウマという概念が未だにすごく強い影響を持っているのだと思います。必ずしもみんながフロイトの本を読んでいるわけではないでしょうけど、通俗化したトラウマ説にとらわれ過ぎている。「今の私がこうなのは、過去にこういうことがあったからだ」という考えに固執している人をたくさん見ていて、本当にそうなのか、という疑問があったんですよね。実際に過去のことなんて安定的じゃないです。後から得た情報次第で、あの時はそう思ったけど今考えると全然違った、なんてことはいっぱいあるし、実はけっこう過去は書き換えられてしまう。実際に、子どものときにひどい虐待をされたとしても立派な人になったケースもある。貧乏だったとかいろんな経験があったからこそ、深みのある表現者になったという人たちも沢山いる。現実的に、過去というのは認識の変化によって、あるいは人生の長い出来事の中で、すごく変化しているんじゃないかなと、少し前から考えるようになったんですよね。

100人に1人の深い悩みを持つ人に

そういう考え方は、今いじめに遭っている子どもたちにとっても支えになりそうですね。

もちろん、その事実は否定できないし、配慮は必要です。でも、捉え方を変えることで、未来の可能性を開くことは出来る。自己啓発本とか宗教みたいに、こう生きなさい、と命令することは僕にはできない。でも、考え方を示すことができれば、その先は読者一人一人がそれを通じて自分の人生を考えることができます。本というのは、書籍という形で流通するという意味ではマスプロダクトだから、僕の知識を個人にむけてカスタマイズして、一人一人の悩みに細かく応じることはできない。でも、個人が考えるための道具を、小説とともに提供することはできると思う。読む前と読んだ後では、考え始めるスタート地点が変わる、人生の風景が違って見えてくる、そのきっかけが本には無いといけないなとは思いますね。

小学生くらいから色々な悩みを抱えている子どもたちが増えているように感じています。読書がもっと子どもたちの心の支えになれるかもしれないですね。

本はどれだけ売れても100万部で人口の1%、文学に限れば10万部も売れれば結構なベストセラー。もっと言うと、文学って今は1万部売れれば御の字という世界ですから、それだと人口の0.01%でしょ。逆に言うと99.99%の人はその本を読まないということじゃないですか。だから10人に1人をカバーしようとはなかなか思えないですよ。でも100人に1人くらいは深い悩みを抱えている人がいて、その人たちになんとか届くようなものだといいなと思いますよね。

読書は強制できるものではない

とはいえ本は、大人がいくら読めと言っても、本人が読む気にならなければ絶対に読まないもの。強制することは決してできないので、やはり読みたいという気持ちに自発的になるようにしないといけない。これは読書に限らず人間の根本的なことで、僕は無理強いすることがすごく嫌なんです。相手に変わってほしい、何かをしてほしいという時には、その人が内発的に進んでやるような形を考えなきゃいけない。

私自身、特に『ある男』は面白くて止まらないという感じでした。久々に小説って面白いなという感覚を呼び戻したというか。

そう言ってもらうとうれしいですが、今は「小説は読まなければいけないもの」という社会的地位からは滑り落ちています。ヒマな1~2時間があるときに、映画を見るかSNSをやるかゲームをやるか本を読むか、という横一線の勝負みたいになっている。だから、ゲームをするより本を読んだほうが満足感がある、豊かな気持ちになれるよ、と言えるだけの本を書かないといけない。

読書は登山のようなもの

お話を聞いていると、本が苦手な人もまだまだ伸びしろがあるというか、どんな世代でも小説を読む人がもっと増えていく可能性があるような気がしてきました。

本はやっぱり登山みたいなもので、読み始めのころは高尾山くらいしか登れなくても、ずっと登り続けていると富士山に登れてエベレストに登れてという積み重ねが肝心です。だから、いきなりエベレストに登ろうと思っても無理。登ろうとして難しくて断念する山もあるだろうし、五合目まで連れていってくれるのなら登れそうとか、難易度もある。でも読んでいると、頂上に上がったときの見晴らし、見える世界とか、その途中の道行の楽しさが分かってくる。そんなに高くなくても景色のいい山に登るのと同じで、少しずついろんな本を読んでいくというのがいいかなと思いますけどね。

平野さんの場合は、文学が救いになったわけですが、アニメや漫画、音楽や映画が救いになる場合もありますよね。

それはそうですね。僕の場合は文学だったということですから。ただ、ブックガイドとなるような大人がいることは大事だと思います。書店や出版社のような売り手のブックガイドではなくて。子どもの成長段階に応じて、名作の面白い場面を紹介してあげたりするとか。まだ読めないかもしれないけれど、そういう世界があることだけは垣間見せてあげることはできるはずです。

親として考えること

最後に、平野さんご自身、小学生のお子さんをお持ちの親御さんでもいらっしゃるわけですが、子育てについて大事にしていることはありますか?

日本はこれから大変な社会になっていきますよね。経済は間違いなく縮小していくでしょうし、日本だけで生きていくのは難しくなってくる。どこでも、誰とでも生きていけるような力を身につけていかなきゃいけないとは考えています。

一方で逆に、日本が一番安全で住みやすいから外に出ていきたくないという若い人たちが増えています。

日本が住みやすいというのは、あまり楽観できないんじゃないですかね。続くと良いですけど。就職状況が良いにように上辺では見えますけど、他国に比べて給与水準はどんどん落ちていますし、ますます大きな所得格差が生まれてくるでしょう。

そんな未来に向けて、お子さんに具体的に伝えていることはありますか?

偏見の無いオープンな態度で人と接することができるように、ということだけは言っていますね。そうしないと、本人たちがすごく苦労すると思うので。差別的なことに対しては、「それは違うんじゃないか」と言って、はっきりと理由を説明します。どの国でも排外主義の傾向が強くなっています。偏見を持って「日本はすごい!」と言っていても友達はできると思いますが、友達の質が悪くなります。僕はこれまでの人生の中で、仰ぎ見るようなすごい人たちと接する機会に恵まれてきましたが、そういう人たちはとてもオープンだし、偏見もない。色んな国の人と仕事をしているから差別的じゃないし。だから良い人間関係の中で良い人間になってほしいとは思いますね。

平野 啓一郎

1975年愛知県蒲郡市生。北九州市出身。京都大学法学部卒。

1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。

以後、一作毎に変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在した。美術、音楽にも造詣が深く、日本経済新聞の「アートレビュー」欄を担当(2009年~2016年)するなど、幅広いジャンルで批評を執筆。2014年には、国立西洋美術館のゲスト・キュレーターとして「非日常からの呼び声 平野啓一郎が選ぶ西洋美術の名品」展を開催した。同年、フランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

また、各ジャンルのアーティストとのコラボレーションも積極的に行っている。

著書に、小説『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』、『ドーン』、『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、『ある男』等、エッセイ・対談集に『私とは何か 「個人」から「分人」へ』、『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』、『考える葦』、『「カッコいい」とは何か』等がある。

2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計58万部超のロングセラーとなっている。