こども定点2024を語る〜後編〜

研究員座談会

全国の小4~中3の子どもを対象に、中長期的な子どもの変化を見ようと2023年にスタートした「こども定点調査」。2024年度に実施した2回目の調査(こども定点2024)について、企画・分析をおこなったこども研究所の研究員4名が座談会でふりかえりました。

(前編はこちら)

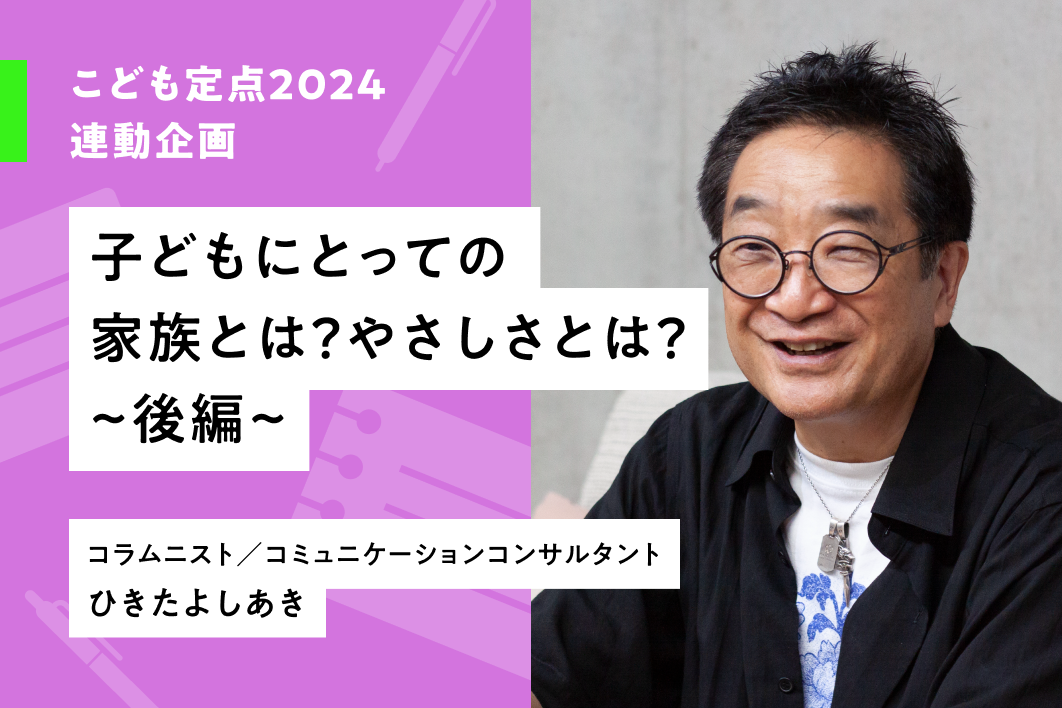

友情やお金よりも、家族が大切

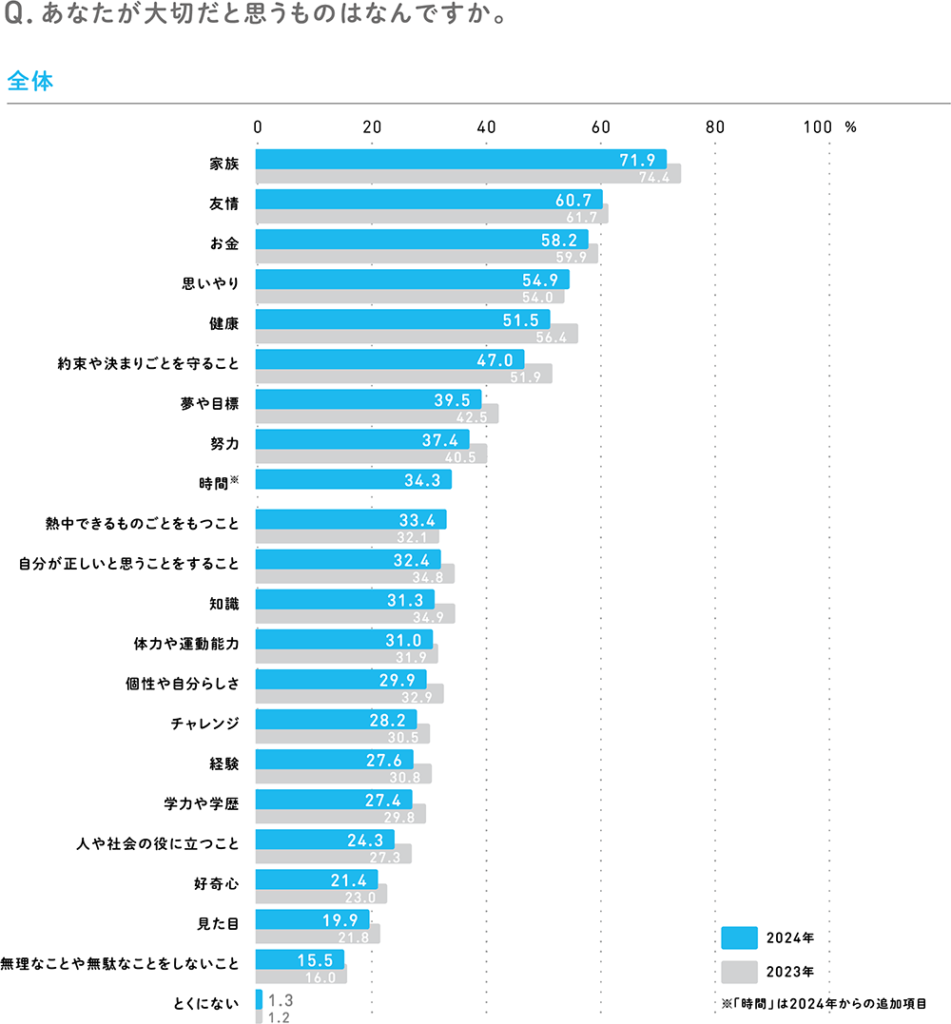

研究員F子どもの価値観にまつわることでいうと、家族に関して突出した結果になった質問項目がありました。「一員、なかまと感じるもの」「大切だと思うもの」では、いずれも「家族」が 1 位で、2 位以下の回答との間に大きな差がありましたね。

生まれてからずっと家族と過ごしてきた子どもが多いでしょうから、家族に対する帰属意識が高くなるのは納得できます。ただ、その傾向がここ何年かで強くなってきているのではないかと感じます。

研究員K学年が上がっていくと成長に伴って、家族よりも友だちが大切という子が増えそうな気もしますが、全学年で「家族が大切」という回答が 1 位だったことは現代っぽいかもしれません。中学生になると、「友情」や「お金」との差が縮まりはしますが。

研究員Sとりわけ親子関係でいえば、「こども写話」のインタビューでも「自分には反抗期がない」という声をわりと聞きます。2010 年頃からイクメンということばが使われるようになったことにはじまり、近年、家族の結束みたいなものが見直されてきた感もありますね。

研究員T2011 年の東日本大震災のあとも、家族に限った使われ方だけではないですが「絆」という言葉がキーワードになりましたよね。

研究員F災害や犯罪などのニュースを見聞きして、危険や不安を感じることが増えたりすると、安全安心な場所としての家族がより重要な意味をもってくるということもあるかもしれません。

前編で話題にあがった「いまの自分」という質問項目で、1 位の「やさしい」に次いで多かった回答が「まわりに合わせる(72.8%)」「思いやりがある(72.5%)」だったことを合わせて考えると、人間関係で気をつかうことが多いからこそ、自然体で接することのできる家族を特別だと考えるという面もあるでしょうか。

研究員Tトピックス調査「家族のこと、どう思う?」でも、「安心する、ほっとする(65.5%)」という回答が 1 位で、「ありのままでいられる(54.7%)」「楽しい・笑顔になれる(51.7%)」と続きました。家族が安心安全な居場所とは限らないので気をつけなければいけませんが、ほっとできる安全地帯として家族をとらえている子が多いというのはあると思います。

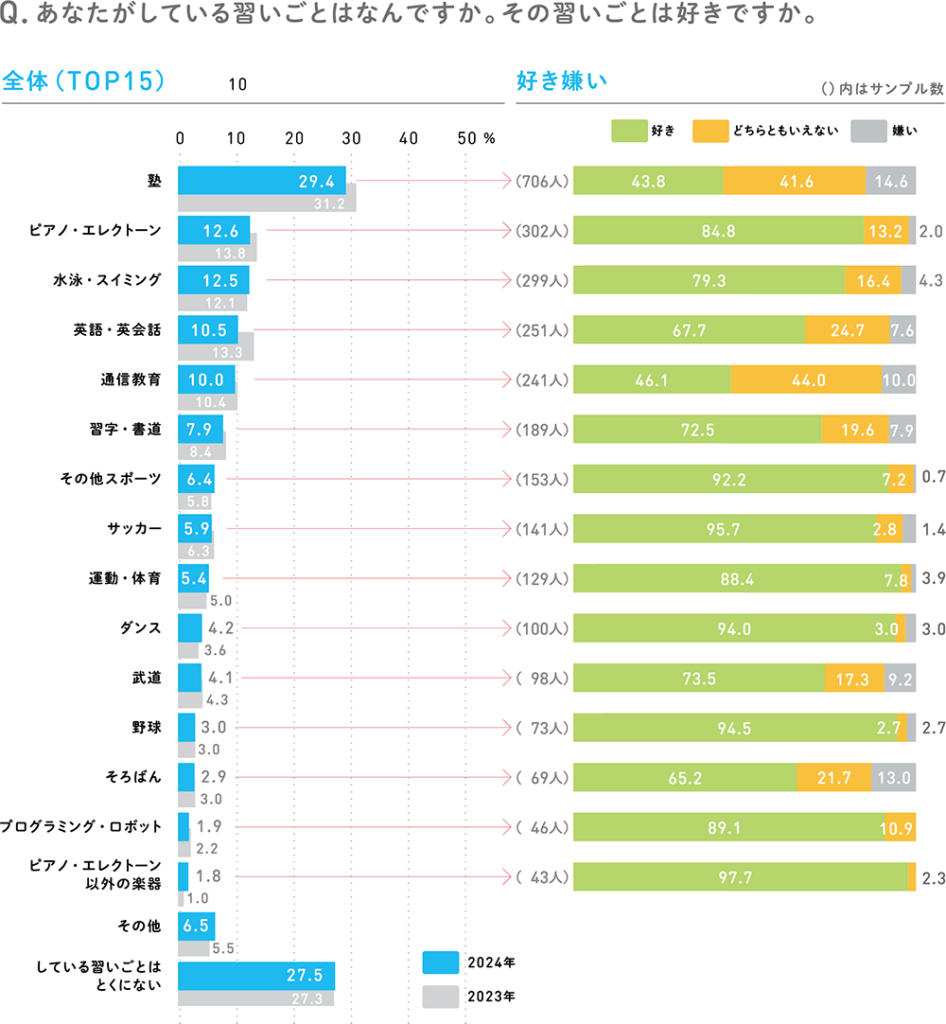

研究員Fあとは、習い事や塾の送り迎えなど、親のサポートが必要な場面も多いので、そういうところから家族への感謝を感じたり、実益的な意味で家族が大切だと思ったりすることもあるかもしれません。

ちなみに、子どもたちが日常的にふれるポップカルチャーやメディアに描かれる家族像の影響などは、何か感じたりされますか?

研究員K直接的な影響は分かりませんが、大ヒットしたアニメ『SPY×FAMILY』や映画『万引き家族』など、血縁関係にない人たちが「家族」という形態をとる作品がヒット作や話題作のなかにも増えています。これは血縁の家族というつながりが、以前のように絶対的なものではなくなってきた社会の状況を反映しているのかも。家族のイベントなどを通じて、「私たちは家族である」ということを確認し合い、関係づくりを続けていく必要が意識されるようになってきたことと、家族を大切だと考えることの間にはなにか関係があるかもしれませんね。

研究員T家族に関係したことでいうと、習い事についての質問にもその影響があるかもしれませんね。塾や通信教育みたいな勉強系以外は、かなり高い割合で好きと答えているんです。昔だったら一度はじめた習い事は、嫌いだったり壁にぶつかったりしても続けなさいといった根性論みたいなものがあったかもしれないですけど、いまは自分の長所を生かすといった点で習い事を選んでいる場合もあるからこそ、好きの割合が高くなっているという面もあるかもしれないなと。そのあたり親のスタンスも変わってきているのかなということも思いました。

自己肯定感は低くない!?

今回の調査で見えてきた意外な点などはあったでしょうか?

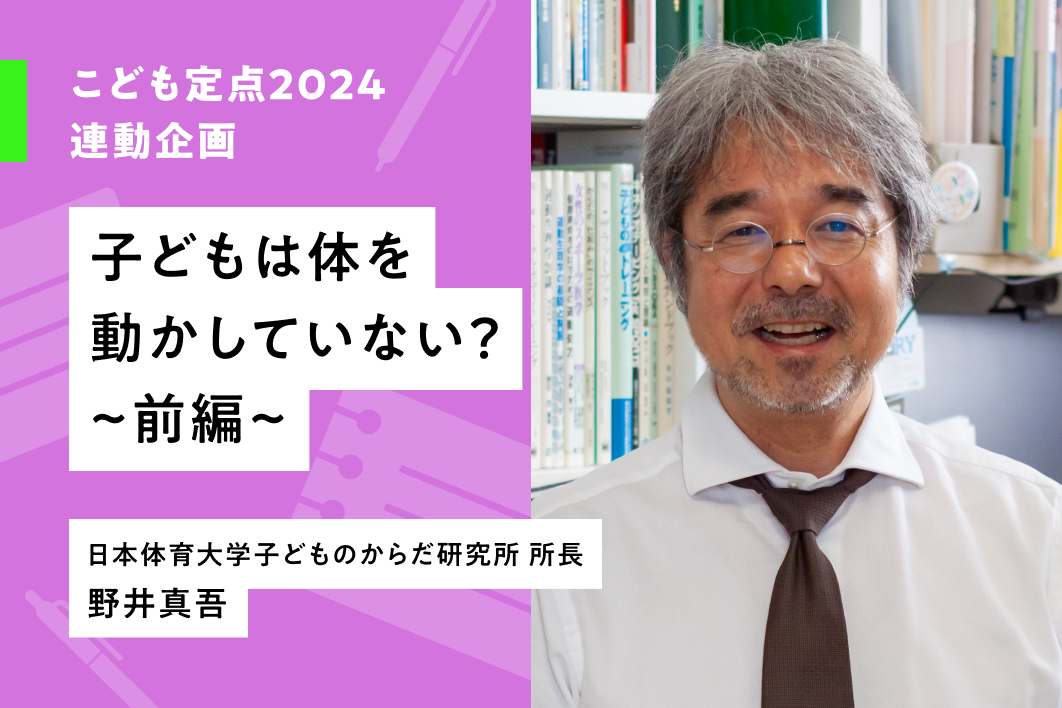

研究員K世界的にみて日本の子どもは自己肯定感が低いって言われることがありますよね。この調査では「いまの自分に自信がある」という項目に「はい」と答える子どもは全体の25.6%と高くないし、学年が上がるにつれてその割合は下がっていく傾向があります。一方で、「自分には自分なりの良いところがある」という項目は、「はい」が 73.6%で「いいえ」は 3.6%。「努力すれば努力するだけ、よい方向に進む」という項目も、「はい」が 69.5%で「いいえ」は 5.6%です。

この結果を見ると、自己評価は低いかもしれないけれど、自己肯定感はそれなりにあるかもしれないなと。

-946x1024.png)

研究員K学年が上がるにつれて自信がなくなっていくことについては、失敗や責任に対する不安感も背景にあるかもしれません。発達にともなって自己決定する機会が増える=自分自身の責任も増していきますが、自分で決めるからこそ失敗する可能性も生まれるし、そうすると自信もなくなっていくと。

研究員Fそう考えると、学年が上がるにつれて自信が下がっていくことも、発達の過程として自然なことといえるかもしれませんね。「いまの自分に自信がある」の学年変化でいうと、小 6 と中 1 の間、そして中 2 と中 3 の間に壁があるなと感じます。

.png)

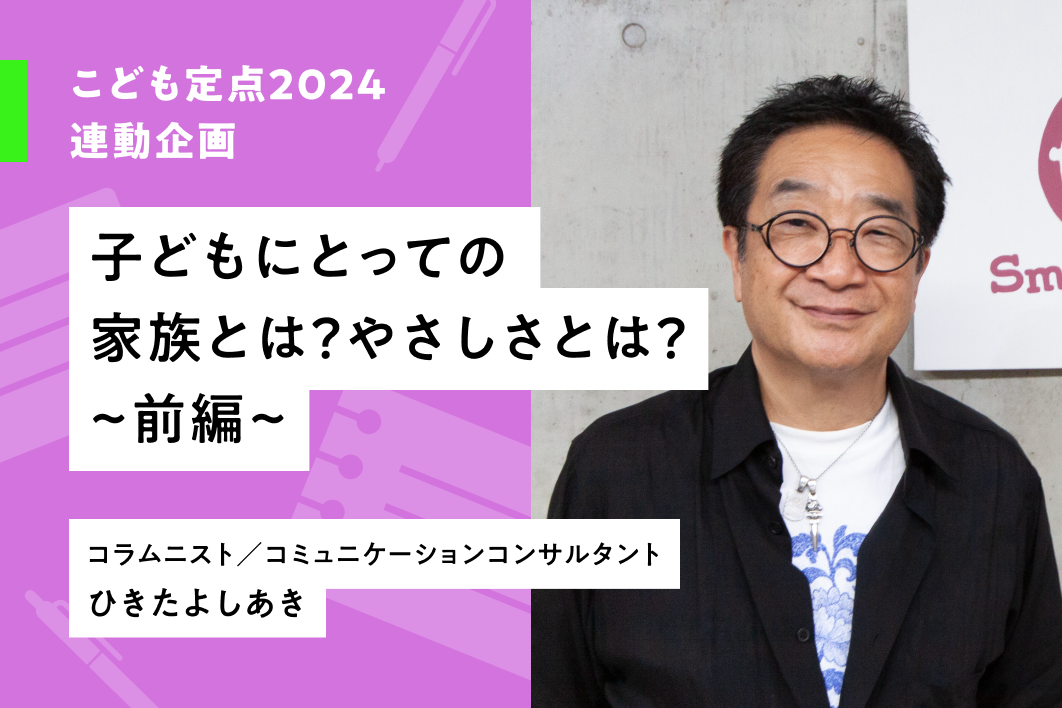

研究員S中学生に関しては、定期試験で順位がつくことなども関係あるんでしょうか。数字で評価されるっていうのは、それだけプレッシャーも大きいのかなと。

研究員T中学生になると部活で先輩後輩関係もできたり、人間関係も複雑化しそうですよね。

研究員Fまわりのことも見えてくるし、そのなかで他者から見た自分も意識しますしね。自信以外の項目をみても、中 3 でガクッと下がるものがいくつかあるので、やっぱり受験の影響はあるかもしれません。

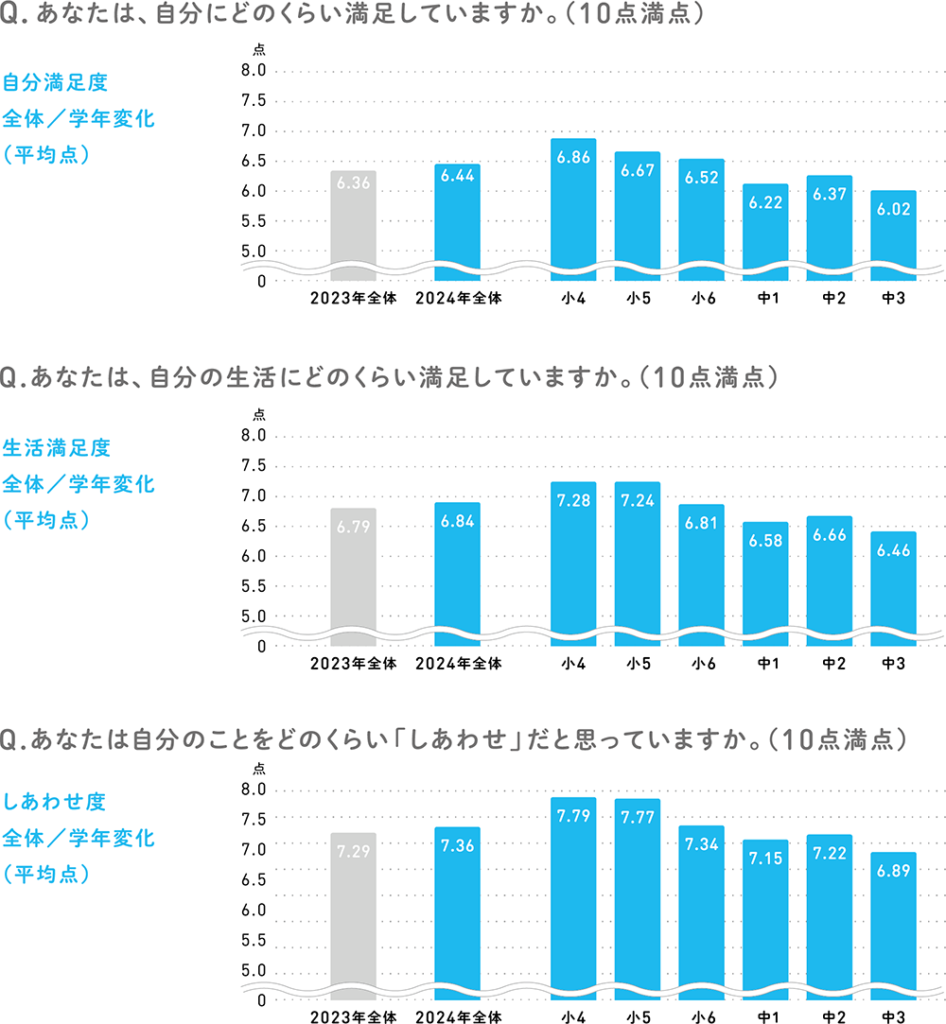

ちなみに、「自分満足度・生活満足度・しあわせ度」も、中 3 で下がってますね。全体の傾向として学年が上がるごとに満足度やしあわせ度が下がっていくんですが、ただし、面白いことに中 2 だけはいずれも中 1 より高い数字が出ているんです。

研究員Kやっぱり中学生になるっていうことは、生活も大きく変わるし、それだけストレスってことなんじゃないでしょうか。中 2 になると学校生活にも慣れてきて満足度やしあわせ度も上がるけど、中 3 で受験が近づくとまた下がっていく。

調査結果をどう見る?どう生かす?

今回のこども定点 2024 の結果を、こんな人たちに見てもらいたい、こんなふうに活用してもらいたいといったものがあれば、お聞かせください。

研究員F実際にお問い合わせいただくのは、教育委員会や学校の先生といった教育関係の方がやっぱり多くて。先生方の勉強会で資料として使ったという話をお聞きしたこともあります。現場の先生方はもちろん子どもについてよくご存知だと思いますが、いまの子どもについて全体像を俯瞰でとらえる材料として使っていただけるんじゃないかと思います。

ただ動画を見ている子が多いといった結果を見るだけじゃなくて、この座談会で私たちが話したようにその背景を考えてみたり、ふだん接している子の言動とこの結果を紐づけて考えてみたり、そんな使い方をしていただけたら嬉しいですね。

研究員K私はこれを子ども自身が見るっていうのも面白いんじゃないかなと思っていて。前編で話題にのぼった年中行事にまつわるトピックス調査の結果は、実際に授業で子どもたちが使ってくれたらしいですけど、今回の定点調査の結果も、ほかの子どもたちがどんなことを考えているのかなということを知ったり、じゃあ自分はどうだろうなと考えたりするきっかけとしてもらえたらいいかもしれないです。

研究員T実態とのズレも含めて、子どもたちに聞いてみたいですよね。「分かる、分かる」みたいな感じなのかどうなのか。「そんなことねぇよ」みたいな感じだったら、それはそれで面白いですし。あとは、普段から子どもと関わっている学校の先生や学童の方に、ご自身が接しているお子さんと比べてどうですか?というのも聞いてみたいです。

研究員S自分もそうなんですけど、ふだんの生活で子どもに接する機会がない人が、子どもってどんな生活してるのかな、どんなことを考えているのかなっていうのを知って、興味をもってもらえたらいいなと思います。相互理解が大切って言われますが、まずは相手の生活を知ることからかなと思うんです。社会全体で子どもがどんどん少なくなっているいま、子どもを理解するためのきっかけになれたら嬉しいです。