子どもにとっての家族とは?やさしさとは? ~後編~

——「やさしさ」は生き残り戦略?

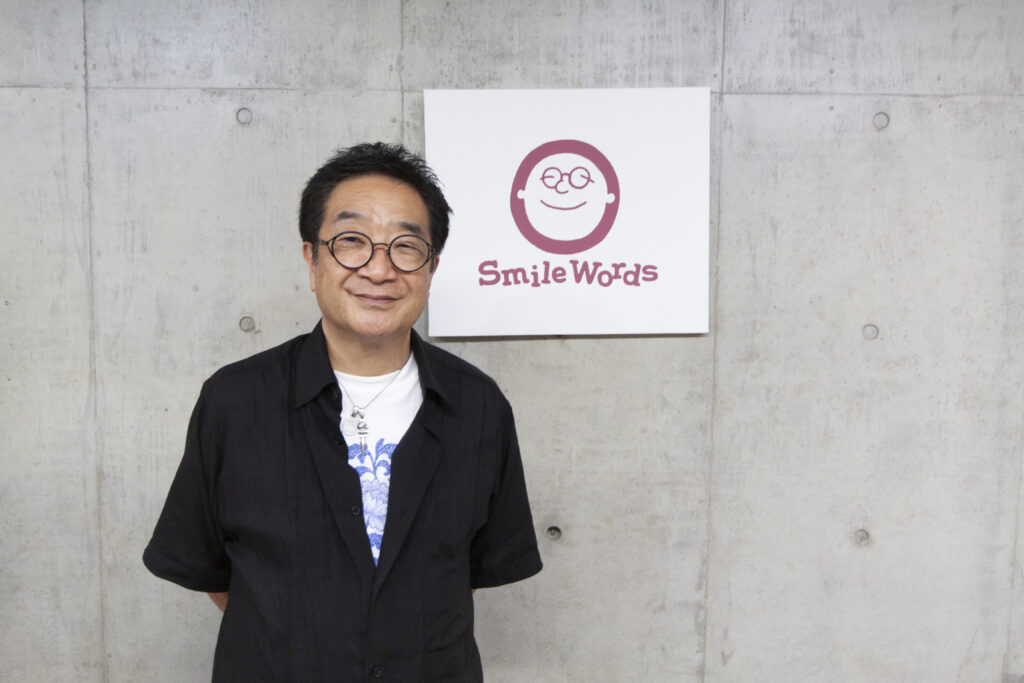

コラムニスト/コミュニケーションコンサルタント・ひきたよしあきさんに聞く

「こども定点2024」では、多くの子どもたちが「自分はやさしい」と答えました。子どもたちが語る「やさしさ」とは、一体どのような姿を指すのでしょうか。また、その背景にあるものとは? 後編では、コラムニスト/コミュニケーションコンサルタント・ひきたよしあきさんとともに、子どもたちの”やさしい”という言葉の奥にある意味を探ります。

(前編はこちら)

自分は「やさしい」と答える子どもたち

調査結果の中でも分かりやすく数字で表れているのが「やさしさ」についてです。「いまの自分を言葉で表すと、あなたは「どんな人」ですか」という問いに、76.4%が「自分はやさしい」と回答。「どんな自分になりたいですか」には94%が「やさしくなりたい」と答えています。

これは、良い面と悪い面があるように思いますね。10年ほど前の本で、作家の岡田斗司夫さんが書いた『超情報化社会におけるサバイバル術 「いいひと」戦略』(発行:株式会社ロケット、2014年)という本があるんです。

これからは、自己主張が強いとハブられる時代がくるから、いい人でいることが生き残り戦略になる、という内容の本なのですが、それが今ちょうど来ている時代なんじゃないかと思うんです。つまり、やさしくていい人でないと、コミュニティに入っていけないし、生き残れない。

大学の授業アンケートを見てもそうなんです。私が教えはじめた10年くらい前は、まだ「ここが分かりにくかった」「後半は少し退屈した」といった率直な感想がありました。でも今は「感動しました」「ここがすごく面白かった」など、ものすごく褒めてくれる感想がほとんどです。

反応が、会社員のようですね(笑)

彼らはそうは思ってないけど、表面上でもいい人であろうとするのは、一つの生き残りの戦略になっているんじゃないか、とは思いますね。

今の時代、突っかかるような態度をとって「かっこいい」と思える人がいません。いわゆる「不良」と言われるような人もいない。これは社会全体がそうで、悪事を働けばネットで晒されて終わりだ、ということを子どもたちもよく分かっているんだと思います。

いい人でいることが、どこか当たり前になってきている気がするんですよね。いい人でいようとしているうちに、いつの間にか本当にいい人になってきている側面は、確かにあると思います。

彼らが、何をもって「やさしい」と言っているのかも気になります。「やさしさ」の具体性については、数字だけでは見えてきません。

彼らの中では結局は、「人にいい人だと思われたい」ということではないでしょうか。自分で言うより、周りから「あの子はやさしい」と言われたい。他者からの評価として、いちばん欲しいものなのではと想像します。

今の若い世代は、「あの人の意見は強い」とか「あの人はたくましい」と認識されることを、あまり求めていないような気がします。ChatGPTもまずは「素晴らしいですね!」と褒めてくれますよね。それと同じで、とにかく否定されないことが社会風潮のようになっている。昭和のようなヤジなんて、言うだけ嫌われる時代だと思います。

自己表現より、推し活やプロデュース

確かにそうですね。「やさしさ」という観点で、ひきたさんが作文教室や大学での学生とのコミュニケーションで何か工夫されていることや意識されていることはありますか?

私は、どんなネガティブな物事に対してもとにかくうなづいて、ポジティブに変換して話をするんです。だから学生たちからは「全肯定bot」と言われているんですが(笑)。

私自身は、どんなに粗削りなアイディアでも、否定から入らずに良いところを伸ばしてやったほうがいいと思っているんですね。そうすると「じゃあ次はこうしてみよう」と、彼らの方から動いてくれる。肯定は、ただ甘やかすのとは違って、相手の声を引き出すスイッチになると思っているんです。

自己肯定感とやさしさにも何か関連がありそうですね。

最近よく言われる「推し活」とも、どこかイコールでつながるところがあるように思います。

先日、僕のことをとてもよく思ってくれている学生と大学で会ったとき、私の靴が汚れているのに気づいてくれたんですが、彼はその翌週に靴磨きセットを持ってきて、僕の靴、カバン、全てを磨いてくれたんですよ。

これはもう、「推し活」に近いものだと思います。自分が主役になるより、自分が好きな対象を支えることに喜びを感じているんです。俺が俺が、ではなく、裏方にまわったり、人をプロデュースしたい。そういう感覚は、今の「やさしさ」とつながっている気はしますね。

自分が目立ちたくない、という場合の「自分らしさ」とは何を意味するんでしょうか。

オンリーワンの個性というよりは「チームの中で役割を果たす自分」に近いのではないでしょうか。だから、多少個性が強くても、チームワークはすごくとれるんですよね。みんなで場をつくることに価値を置いているから。

でも、プロデュース能力も推しもそうですが、彼らにとっては、主人公ではなく横から推していける人間でいることが大事なんです。そのうちに、「あの子よく気が付くよね」「いてくれると助かるよね」と認識されることに、彼らなりの自分らしさがあるということなんじゃないかと、私は思っていますね。

関係性によって「やさしさ」も変化する

なるほど、「やさしい」といっても「誰にとってのやさしさ」なのかで考えると、また違った側面が見えてきそうです。

やさしさって、相手がいて初めて意味を持つ言葉です。一人では成立するものではなく、関係性のなかで考えないと、本質を見誤ってしまうかもしれません。

冒頭(前編)でもお話ししましたが、言葉の粒度としてみてみると、最近は「やばい」で全部を語ろうとしてしまって、言葉の粒度が荒くなることが起こっていると思うんですよ。「やさしい」という言葉も、粒が大きい。

確かに、私だったら自分のことを「やさしい」とは言わないです。

大人は自己紹介で「私はやさしいです」とは言わないですね。子どもが「やさしい」と言うのは、ある意味、便利だからなんだと思います。

親が子どもを褒める時も「○○ができたからすごい」とか「一番になってえらい」よりも、「友だちにやさしくできて偉かったね」と伝えることが多い、と聞きます。

その影響もあると思いますね。関連すると、ゆとり世代と言われる30代半ばくらいの間では、「自己実現」という言葉がよく使われましたが、今は「自分らしさ」です。自己実現のように、自分だけ楽になればいいのではなく、思いやりがあって世の中に貢献したいという気持ちがあるのが、今の若い人たちの感覚だと思います。

実際、そういう子がすごく多いですよね。やさしいだけじゃなくて、正義感も強い。環境のことや社会のルールに敏感で、「これはダメだ」とはっきり意見を持っている。これは、SDGsといった教育を徹底してやってきた一つの成果じゃないかなと思います。

「やさしい」の定義も変わってきているのかもしれないですね。

そうだと思います。かつてGoogleの社是は、以前は「Don’t be evil(悪いことはするな)」でしたが、今は「Do the right thing(正しいことをしよう)」に変更されています。とても象徴的な転換だと思うのですが、今や世界的企業が悪いことをすると、その影響は地球規模にまで波及します。個人にしたって、ひとつ間違えばネットやSNSで一気に叩かれる。

やさしさが強調されるのは、その裏に“そうじゃないもの”が増えているからだと思います。そう考えると、子どもたちにとってのやさしさは、社会の風潮に対する自己防衛の現れなのかもしれません。尖ったことをしても「かっこいい」ではなく「危ない」と言われる時代ですから。

実は「いまの自分はどんな人ですか」という問いでは、1位「やさしい」の次に、「まわりに合わせる」がきています。こうした回答内容を含めて深掘りしてみる必要がありそうですね。

「やさしい」と「周りに合わせる」は表裏一体ですよね。子どもたちからすると、同じ一つのことを表現しているような気もします。子どもたちにとっては、まわりに合わせなければいけないという現実がありながらも、でも本当にそうなりたいのか、それを求めているのかというと、少し違うかもしれないですね。

このあたりのギャップは、丁寧に掘り下げてみる必要がありそうです。そのほかの回答にある「思いやりがある」「明るい」などの言葉とも組み合わせて考えると、子どもたちが「やさしい」というときの実像に、もう少し近づけるのかもしれません。