クラスの生徒同士でインタビュー:

級友のあらたな一面を発見する

実施時期:2024年7月

参加者:同じクラスの中学3年生34人(男子18人、女子16人)

協力機関:東北学院中学校(https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp/)

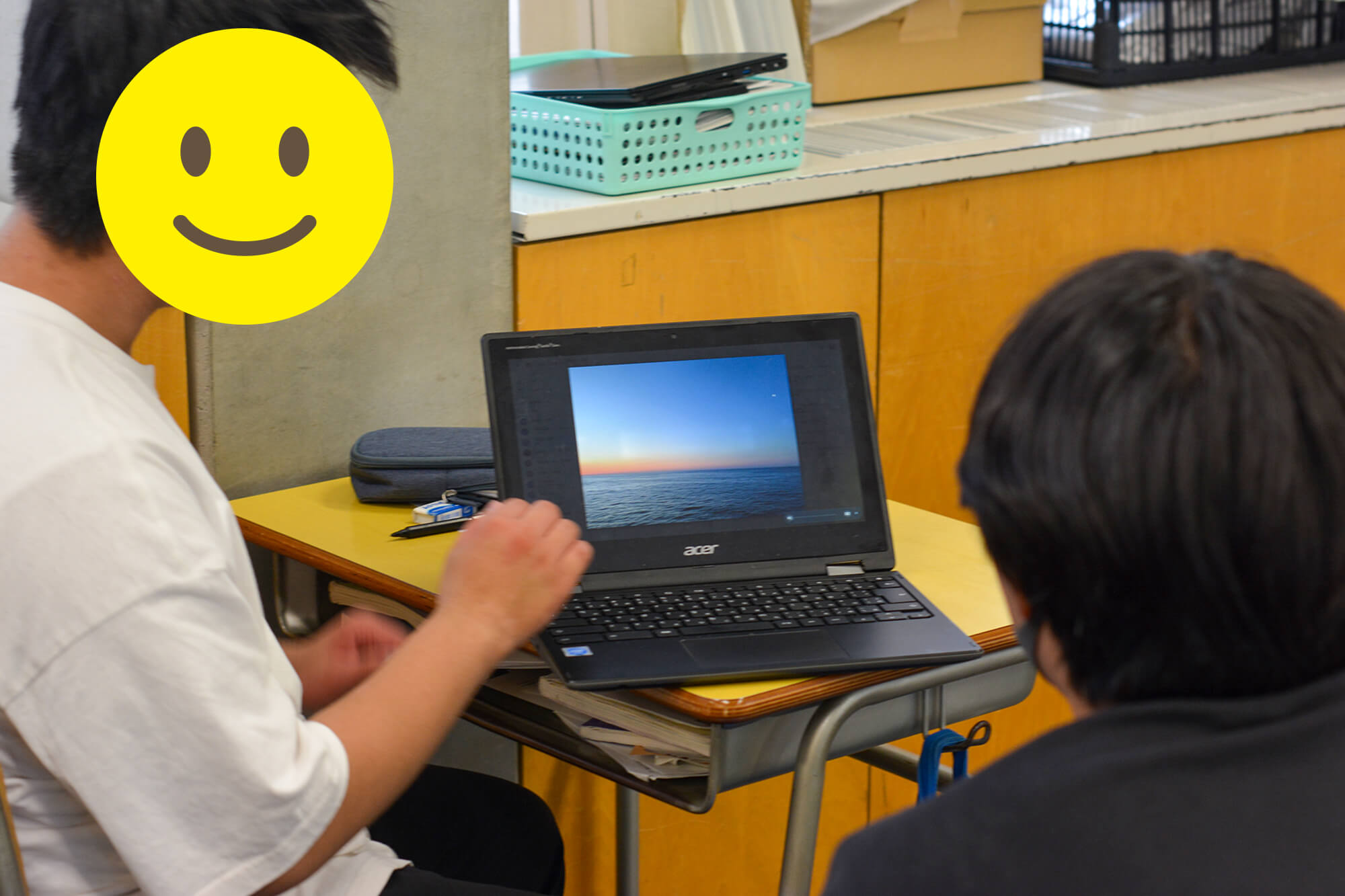

最初にレポートするのは、東北学院中学校での「みんなで写話」の取り組み。日頃から同じ教室で学校生活を送っているみなさんが、生徒同士でペアになりお互いにインタビューをしました。

生徒のみなさんには、事前に「好きなもの」の写真を撮影してきてもらいました。撮影したモチーフは、夕陽が映る海、コンビニのスナック菓子、駅ビルのネオンなど、さまざまです。

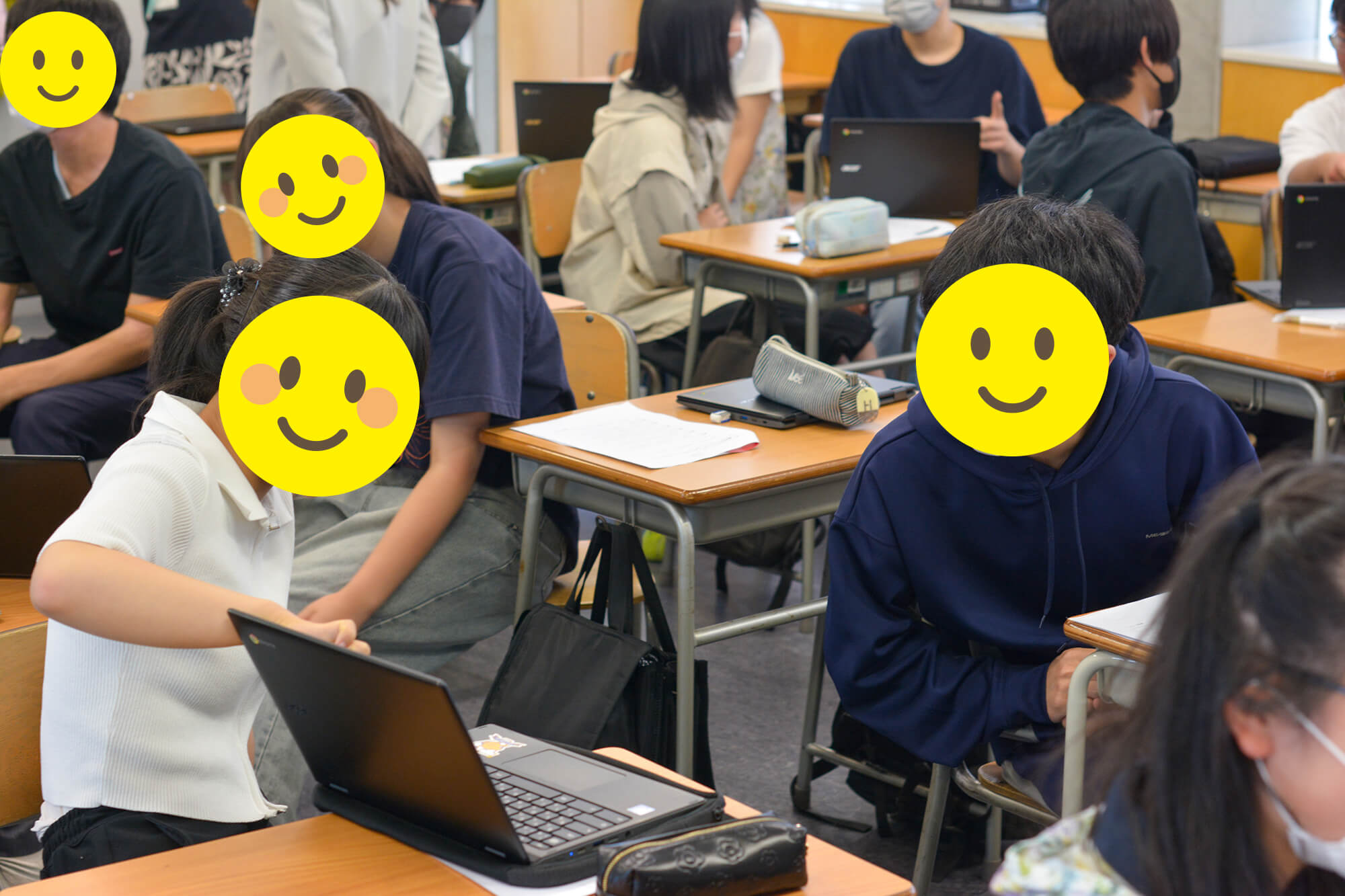

インタビューが始まると、最初はすこし照れているような様子も見られましたが、それも束の間。「なんでこれを選んだの?」「この場所はどこ?」といった質問が飛び交うようになり、教室がにぎやかになっていきました。

お互いのインタビューが終わると、アンケートシートでふりかえりをおこないました。生徒のみなさんからは「写真で撮ったところ以外の話もできた」「自分の好きなことを話す時は、言葉がたくさん出てきた」「自分でも気づいていなかった自分の『好きなこと』に出会えた気がする」といった声があがりました。

また、「話そうと思っていなかったことも話した」と34人中23人が答えてくれました。アニメやゲームなどの共通の趣味を見つけたり、ふだん知ることのなかったクラスメイトの行動的な側面を発見したり、お互いのあらたな一面を発見する機会にもなったようです。

関係者の声

高橋慶行さん

東北学院中学校・高等学校 教諭

一緒に学校生活を送っていても、クラスメイトに自分の「好き」を伝えたり、クラスメイトの「好き」に真剣に耳を傾けたりする経験は少ないのかもしれない。「写話」に取り組ませてみようと思ったのは、このような考えからでした。実際に写話に取り組んでいる様子を見ていると、普段のコミュニケーションが空気の読み合いになっていて、自己開示がほとんどなかったことに気づかされました。自己開示によって、普段のコミュニケーションにも変化がみられるようになりました。

初対面・異世代同士でインタビュー:

「好き」が初対面の相手との心の距離を縮める

実施時期:2024年12月

参加者:大学生4人×中学生9人

協力機関:多摩美術大学統合デザイン学科(担当教員:丸橋裕史)、広尾学園中学校

2つめにレポートするのは、初対面かつ世代が異なるメンバーによる「みんなで写話」の取り組み。多摩美術大学の学生4人、そして広尾学園中学校の生徒9人というみなさんが協力してくれました。

聞き手役の大学生1人に対し、話し手役の中学生2~3人が1グループとなり、グループごとにインタビューを実施。初対面という関係性や年齢差がどのように影響するのでしょうか。

はじめのうちこそ聞き手となった大学生のみなさんから緊張が感じられたものの、インタビューがはじまるとあっという間に打ち解けて、それぞれのグループで会話がはずみます。懐かしのキャラクターや好きなボカロ曲など、年齢が少し離れていても共通する趣味の話で盛り上がっていました。

インタビューが終わると、アンケートシートでふりかえりをおこないました。中学生のみなさんからは「自分の好きなことを話すので、思ったよりも言葉がすらすら出てくる」「他の人とは違う自分だけの価値観があることをあらためて感じることができた」「初対面の人と話すときに最初は緊張しても、話し始めると結構もりあがる(なじめる)ようになった」「自分で思ってるよりコミュニケーション力があるかもしれない」などの声がありました。

一方、大学生のみなさんからは「ふとした時に撮ったリアルな写真が多くてピュアさを感じた」「単純に自分が送ってきた中学時代とは全く違うものだったから興味深かった」「写真から(そこに写っていない)他の人の話になったり会話が途切れることなく、ずっと楽しむことができた。他の年代同士でも話してみたいと思った」「もっといろんな話を聞いてどういった生活をしているのかその人についても知りたくなった」などの感想が聞かれました。

関係者の声

土田義昌さん

広尾学園 中学校 高等学校 教諭

写真を撮影することは特別なことではなく身近な行為であり、その写真から会話を広げる今回のワークショップは、気軽に参加できる点が大きな決め手となりました。写真をもとに会話を始める際は緊張感もありましたが、話を重ねるうちに大学生との共感が生まれ、生徒たちは次第に生き生きとした表情で、自信を持って話すようになりました。対面でのコミュニケーションが希薄になりつつある今、年齢を超えた対話によって、自己肯定感や対話力が育まれていく可能性を強く感じました。

丸橋裕史さん

多摩美術大学 特任准教授/丸橋企画株式会社 代表取締役

私が担当する「デザインマネジメント実践」では、プロジェクトを通して、様々な地域や企業などのステークホルダーが抱える課題の本質にアクセスし、デザインを通じて課題解決することを目的に授業実践してきました。

今回は、写真を入り口に学生が他者に丁寧に耳を傾け、価値観の背景や原体験に触れる体験を通じ、課題解決力だけでなく、関係性構築の重要性を学びました。 聞く力の体得が学生の自信にもつながったと実感しています。

2つの実施事例をふりかえって

今回の2つのそれぞれのワークでは、ふだん同じ教室の中で過ごし、日常の学校生活からもお互いのことはよく知っている(かもしれない)クラスメイトに対してあえて「好きなこと」にフォーカスして話す時間を1時間設けたらどんな時間が生まれ、これまでの関係性に何か変化が生じるのかといったことと、初対面の年齢が異なる者同士が「写真」というツールを用いてインタビューした際にどんな作用が生まれるかを観察することにありました。

「好きなこと」の写真を媒介とした対話を通して、いつも同じ教室の中で学びあう仲であっても、ふだんは見えなかった一面が見えて、理解が深まったり、新たな関係性が生まれること。年齢が異なる初めて会った人同士でも共通の趣味や話題を見つけてお互いを「理解する」ことができる、というコミュニケーションの可能性が大きく広がるということがみえてきました。(こども研究所 研究員T)