こども定点2024を語る 〜前編〜

研究員座談会

全国の小4~中3の子どもを対象に、中長期的な子どもの変化を見ようと2023年にスタートした「こども定点調査」。2024年度に実施した2回目の調査(こども定点2024)について、企画・分析をおこなったこども研究所の研究員4名が座談会でふりかえりました。

2年目で加わった新たなテーマ

「こども定点調査」とはどのような調査でしょうか?

研究員F全国の小学4年生〜中学3年生2400人を対象に、「体験」「価値観」「自己認識」などについて聴取しています。同じ条件の対象者に対し同じ質問で継続的に実施し、中長期的な子どもの変化をみる調査で、2023年にスタートしました。

2回目の調査となるこども定点2024では、前年の調査からどのような変化があったでしょう?

研究員F全体でみると大多数の項目でスコアの傾向は前回とほとんど変わりませんでした。スコアに大きなブレがなかったのは、安心しました。

調査項目は前回と同じですか?

研究員F今回、「増やしたい時間」と「この1年でした年中行事」という質問項目を増やしました。

なぜこの2つの質問項目を追加したのでしょう?

研究員S増やしたい時間は、すこし前から「タイパ(タイム・パフォーマンス)」「時短」ということばがさかんに使われるようになりましたが、時間的な制約を外したときに、子どもが何に時間を使いたいと考えるかというところに価値観が表れるのではないかということで追加しました。

研究員F年中行事は、こども定点とは別で実施している「トピックス調査」で好評だったテーマ(「100年後に残したい年中行事」)で、定期的に調査することで、子どもを取り巻く社会や生活様式の変化も見えるのではないかということで追加しました。大阪市の中学校で授業の副教材として年中行事にまつわるトピックス調査の結果を使っていただくといった反響があったことも大きかったです。

子どもは体を動かさなくなった!?

こども定点2024の全体を見て、みなさんが特に気になったことを教えていただけますか。

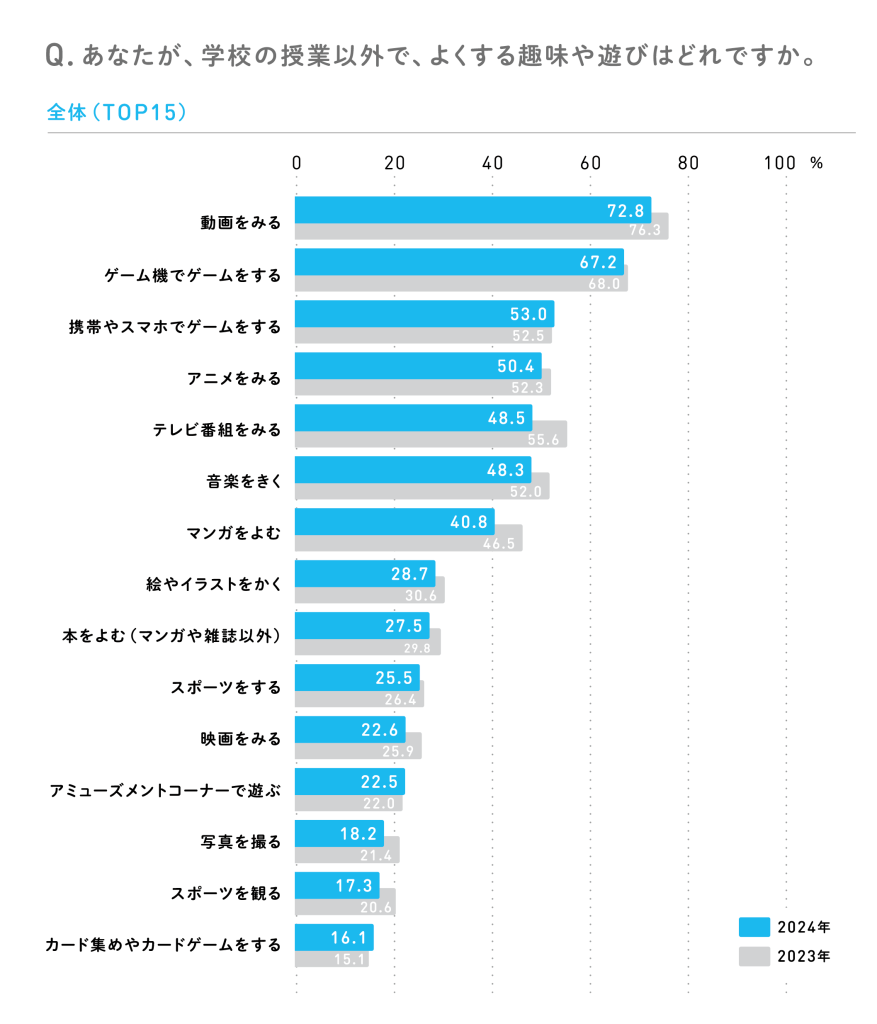

研究員K昨年のリリースでも取り上げたデータで、「よくする趣味や遊び」っていう質問なんですけど、上から見ていくと、「動画をみる(72.8%)」、「ゲーム機でゲームをする(67.2%)」「携帯やスマホでゲームをする(53.0%)」「アニメをみる(50.4%)」「テレビ番組をみる(48.5%)」で、基本的にスクリーン=画面を見てすることなんです。

一方で、「スポーツをする(25.5%)」などの体を動かすようなものや、「絵やイラストをかく(デジタル含め28.7%)」「工作やものづくりをする(最大値の小4で24.3%、最小値の中3では3.3%)」などの手を動かして何かをつくるものは、スコアが低めです。

研究員Kうちの子どもが勉強の合間に「疲れたからすこし遊んでいい?」というときも、YouTubeを見ていたり、ゲームをしていたり……。そういうことを考えても、スクリーンのなかに子どもの趣味や遊びはあるんだなと感じます。

研究員Sスクリーンを見ている時間でいうと、子どもだけでなく大人たちもスクリーンを見ながら過ごす時間がすごく増えましたよね。そう考えると、子どもは社会を映す鏡なのかもしれません。スクリーンを見ながら過ごす時間が多いことに関連して、ちょっと気になる学年ごとの違いがありましたよね。

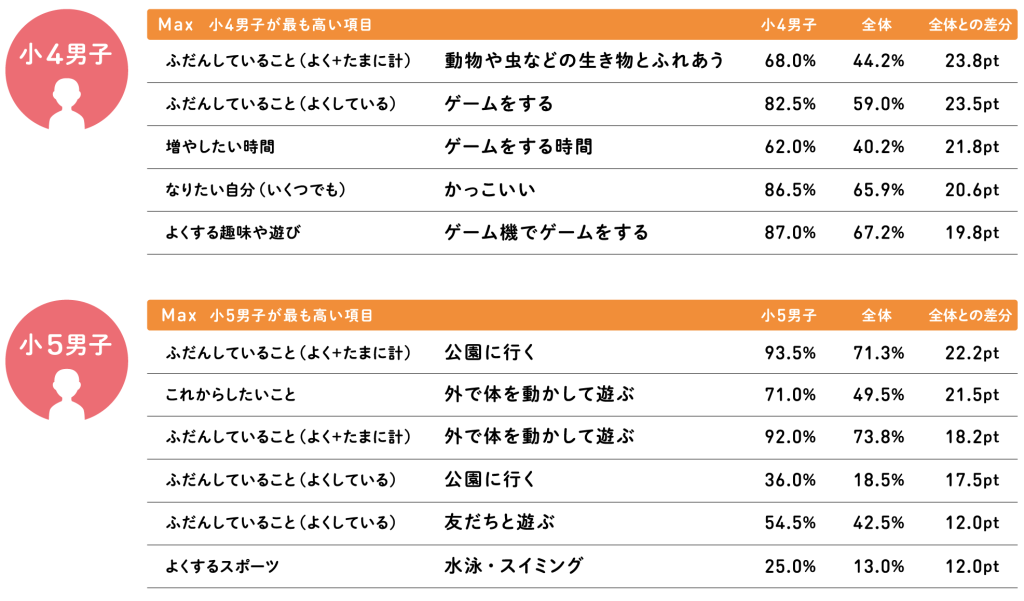

研究員Kそうですね。コロナ禍で外に遊びに行くとか友だちと過ごすといった機会が奪われたことが影響していそうな調査結果もありました。「ふだんしていること」という質問に対する「外で体を動かして遊ぶ」という回答は、全体の傾向を見ると学年が上がるごとにスコアは下がっています。しかし「学年×性別でみるMax項目」で見ると小5男子がもっとも高いスコアになっていて、小4男子と小5男子の間で逆転が起こっていそうなんです。ていねいに見ていく必要があるとは思いますが、2024年度に小4だった子たちは小学校入学がちょうど新型コロナの1年目の学年なので、スタート時点でさまざまな機会を奪われてしまったところがあるかもしれません。

研究員Tふだん体を動かしている子が少ないことに関しては、「スポーツ」って聞き方をしているからじゃないかって話もありましたよね。スポーツというと習い事や部活でやるような、わりとお金をかけてきちんとやるようなものをイメージする感じがしますが、以前おこなったトピックス調査「からだ、動かしてる?」では、ドッジボールや縄跳び、鬼ごっこなどを休み時間にしているという話も出てきますし、数字には表れない別の方法で体を動かしている可能性はありそうです。

増やしたい時間と余白の時間

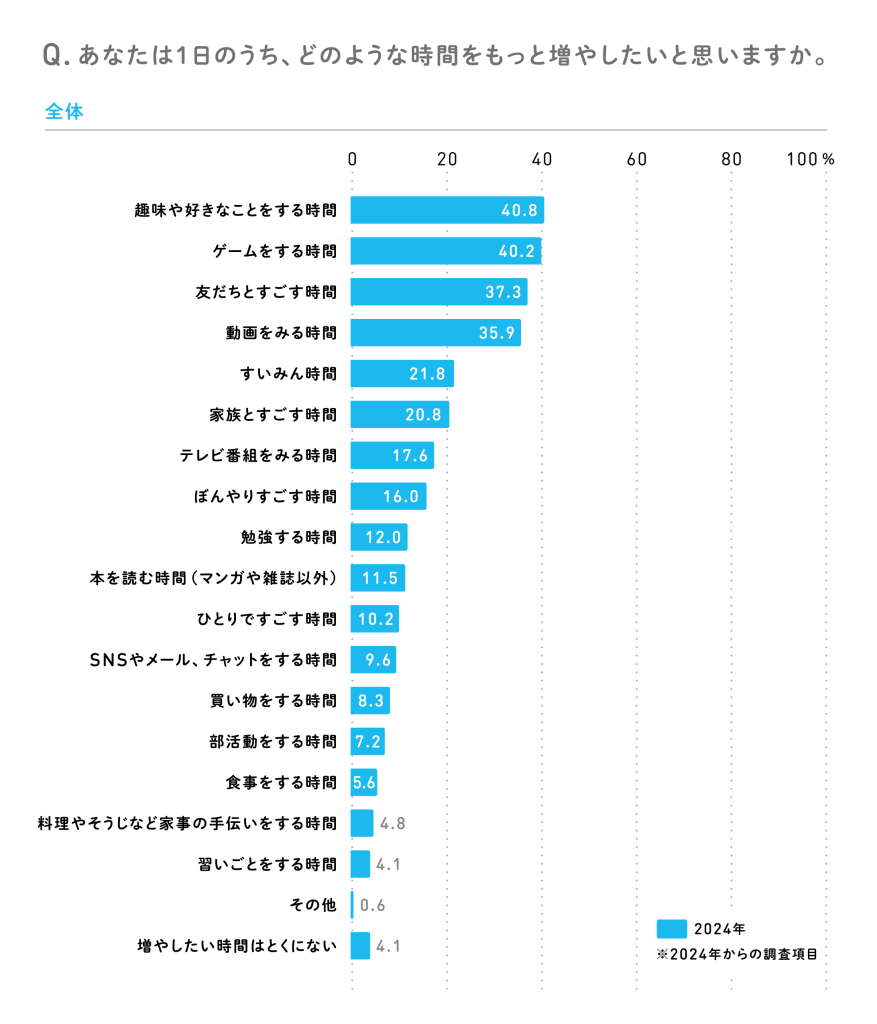

研究員S今回追加した「増やしたい時間」で意外だったことといえば、「すいみん時間」のスコアが思ったより低かったことです。もっと睡眠時間を増やしたいと答えたのは、全体の21.8%。「ぼんやりすごす時間」も16.0%でした。一方で、「趣味や好きなことをする時間」「ゲームをする時間」などが40%を超えています。

隔週で前週一週間の心に残ったできごとをきいている「いまの気分調査」でも、「忙しい」「のんびりしたい」という話を聞くので、もっとのんびりしたいと思っているのかなと思いきや、活動的に過ごしたいという声のほうが強かったのはすこし意外でした。

研究員Kほかの回答を見ても、キャップ=制約があるものが上位にきているような気がしますね。ゲームや動画だったら時間制限をされていたり、友だちとだったら物理的に会える時間が決まっていたり。

研究員Tそうですね。増やしたい時間って聞かれたら、アクティブな回答を出したくなりそうなので、そういう影響もあるのかなと思いました。あと、「ぼんやり」に含まれているかもれないですけど、余白時間ってどれくらいあるのかなと思いました。たとえば、ゲームをするとか、友だちと一緒に過ごすとか、何かの行動と行動の合間の、ある種の無の時間ってどのくらいあるのだろうと疑問に思っていて。

何もない時間って、脳の整理とか、次の思考を生むために、大事なものだと思うんです。電車での移動中でも、スマホの画面のなかでも、常に広告などの情報が入ってくる状況にあって、子どもたちが自分なりに考える時間みたいなものがどのぐらいあって、それが何か次の体験に生かされることってどのぐらいあるのだろうというところに興味があります。

研究員S頭のリセットっていう意味では、もしかしたら動画を見ている時間でもそういうことは起こっているのかもしれない。昔からある状況でいうと、テレビはつけているけど、見ているようで見ていないみたいな。なんとなく動画のストーリーを追ってはいるけど、自分のなかで何かが整理されていく時間になっているということもあるかもしれません。

研究員Fそういうことも全部入っているから、「増やしたい時間」でも「ふだんしていること」でも「動画をみる」っていう回答のスコアがすごく高いのかもしれない。同じ「動画をみる」でも、そのなかに含まれる成分はきっといろいろあって、それを紐解いてみても面白いかもしれませんね。

自分はやさしい、と答える子どもたち

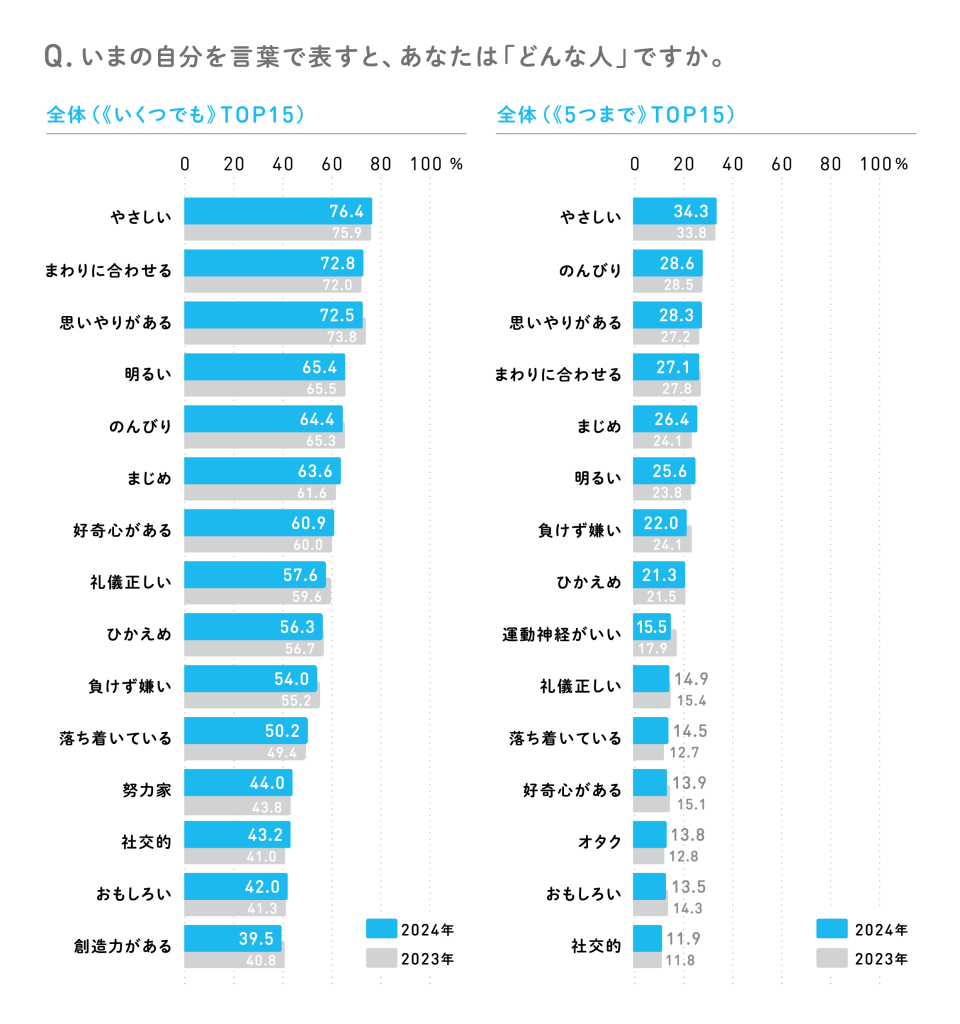

研究員F私は、「いまの自分」について「やさしい」と答えた人が《いくつでも》で76.4%、《5つまで》で34.3%でどちらも1位になっているのが、印象的でした。何をもって「やさしい」と考えているのか。

研究員Kあなたはどんな人ですか?って聞かれて、私だったら「やさしい」は選ばないし、大人だったらほかの答えを選ぶ人が多いようにも思います。だからこそ、子どもたちが何をもって「自分はやさしい」と考えているのかは気になります。同じく上位にあがっている「まわりに合わせる」なんかは、分かりやすいですけど。

研究員Tトピックス調査の「人からどう見られたい?」という調査でも、自分がどう見られているか気になるっていう回答が小中学生とも約7割で、そりゃそうだろうと思うんですけど、具体的にどう見られたいのか聞いたところ、半数近くがやっぱりやさしそうに見られたいと答えていましたね。 一概には言えませんが、やさしそうに見られたいと答えた子たちの回答を見ると、「そのほうが友だちが集まってきそう」とか「みんなに好かれそう」とか、そういった打算的な理由でやさしく見られたいという声もわりと見られました。学校などの流動性の低い集団のなかでは、やさしそうに見られたほうが安全なのかなという気もします。

研究員K『鬼滅の刃』の主人公・炭治郎は、作中でもとにかくやさしいと表現されていて、キャラクターソングにも「優しい音」って表現があったりします。こういうところにも、以前のような強いヒーロー像ではなく、やさしさをヒーローに求める気持ちが表れているんでしょうか。

研究員F社会人でも、みんなをぐいぐい引っ張る強いリーダーじゃなくて、共感とかサポートをできる人がマネジメントしたほうがいいと言われるようになりましたよね。そう考えると、大人の社会も一緒なのかもしれませんね。

(後編につづく)

座談会参加メンバー

※「自分らしい写真」と、それについてのひとこと/順不同・五十音順